《镜子、父亲、女人与疯子》梳理笔记

导言

三条岔路

张涛——第一章·异化的镜子

陈劲骁——第二章·法则的父亲 第四章·正常的疯子

王润晨曦——第三章·痛快的女人

第一章·异化的镜子:镜子阶段 互易现象 侵凌性

第二章·法则的父亲:俄底浦斯情节 阉割情节

精神病缺失一个在神经症那里的稳定的东西——父之名。精神病人的父之名是被**除权(forclusion)**的,精神病主体和神经症主体的差异被定位在他们和语言的关系上。

第三章·痛快的女人:拉康对女性的看法:“女人更加真实、更加实在。”

第四章·正常的疯子:拉康对自己前期理论的颠覆与超越

提出圣状作为扭结想象、符号、实在三个圆环的第四个圆环、曾经”无所不能“地保障了大他者的意义的父之名只是扭结想象、符号、实在三个圆环的可能性之一。

十个词的小词典

3.能指

在典型的角色扮演游戏画面中,当主角遇到某个可以拾起的东西时,通常这个东西边缘会闪着金光,提示主角可以跟这个东西互动,我们说,这个发光的东西就是一个能指。但重点不在于主角可以把它拿起来,而是主角可以通过它,跟游戏中的其他内容互动。假设这个东西是一件武器,重点是这件武器会对游戏中特定的敌人造成一定伤害。所以,一个能指总是和另一个能指有关,它单独的存在没有意义,相反,其价值来自它和其他元素的差异。

4.想象界

拉康正是抽取了语言或者能指维度的重要性,才得以区分想象的领域。正如他在《拉康文集》第一篇文章的第三段所言:“想象的因素在能指的移置的过程(它们对于主体具有决定性的效果)中只是以阴影和回响的面目出现。”

换句话说,精神分析发现了能指的决定性,以至于主体的整个生活叙述可能都围绕着某一串音节可以表示的不同含义展开,**而想象的内容相比这一串音节的决定性来说,只具有一个次要的地位。**用角色扮演游戏类比的话,如果说能指的决定性表现为角色和敌人的各种数值的重要性,那么想象就相当于场景的光照、树木的纹理、背景的贴图或者装备炫目的外观等,它们是让我们赏心悦目的东西,如同镜像对婴幼儿的捕获一样,但是背后支撑它们运作的,是基于数据的游戏运行机制。借用上个词条中提到的例子,我们可以说,某一件武器可以作为一个能指存在,也可以被拆分为一系列的能指,也就是拆分成一系列表明它属性的词条。这些词条对应它的攻击间隔、攻击范围、特殊效果等。显而易见,它的这些属性在游戏中的影响,远比它的外观更加重要。

5.符号界

拉康的三界之二,也是精神分析最为关键的领域,因为弗洛伊德对无意识的假设“意味着人类的行为无论健康或病态都有一个我们可以挖掘的意义”。

而意义恰恰和符号界有关,某个东西的意义从来脱离不了它所属的语境,正是这个语境决定了一个词可能具有这样或那样的意义。

虽然有的时候我们提起符号界时,也可以把它简单理解为语言的世界,但因为语言中也包含着想象和实在的部分,所以符号界并不完全等同于语言。有人把“符号界”翻译成“象征界”,以此强调一个词对某物的象征。但是象征意味着在这个词和物之间具有某种直接的关系,但符号却不必如此,如果“木”这个汉字还可以让我们隐约看到它作为树木的象征的话,英文的“tree”则是一个纯粹的符号,完全不见木头的形象,而这种符号和它所代表的概念之间的任意性,正是拉康强调的内容。

具体说来,符号界是语言中能指的部分,其特点是自制(autonome)。它像一张巨大的网络,按照自己的规则不停地书写,不由遗传学或者生物学所决定。至于符号界和想象界的关系,可以参考上述关于想象界所举的例子。

6.认同(identification)和原初认同(identification primaire)

在弗洛伊德的工作中,认同表达的是一个人自我转换的过程:他暂时或者永久地将另一个人身上的某个或者全部特征,视为是自己的。

原初认同构成了幼儿对另一个人进行能量投注的最初表现。比如,幼儿理想化他的父亲,期待成为他,能做所有他做的事情等。与之类似但有所不同的是癔症性认同(identification hystérique),比如在弗洛伊德的个案中,杜拉染上了和她父亲一样的咳嗽,或者小说《我的天才女友》中莱农和她妈妈一样一瘸一拐。这种认同不是对准另一个人——她作为主体,我想变得跟她一样,而是表达“我跟她有一样的特征,所以我跟她一样”。它的目的既可以是替代对方,也可以是表达对对方的爱。有兴趣的读者可以参阅弗洛伊德的《群体心理学与自我分析》(Massenpsychologie und Ich**-Analys**e,1921 年)。

8.自恋

自恋表示将自身当作对象的爱。自恋表示将自身当作对象的爱。

10.主体

主体是一个非常有趣的概念,它最开始的出现是为了与“自我”(moi)区分。拉康有时会单纯用主体这个词来表示一个人,有时也会用它来表达他的主体的概念。

拉康的主体是一个特别的主体,他不是一个心理学的主体——我有某种思想、某种感情,我可以想象做这个、做那个……他对主体的理解是从逻辑角度出发的,所谓“能指被定义为将主体代表给另一个能指的东西”。比如,一位母亲说她的孩子是“坏孩子”,这时坏孩子就成为代表主体的一个能指,但是这个能指不是为了将这个孩子代表给其他的某个人,比如他爸爸。重点是这个“坏孩子”是相较于另一个能指而被定义的,比如“母亲理想中的好孩子”。于是,“坏孩子”这个能指将主体(这个孩子)代表给了另一个能指——“母亲理想中的好孩子”。这两个能指共同组成了一小段能指的链条。

至于主体和能指关系的结构问题,拉康喜欢引用探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士(Sir Ernest Shackleton)的例子说明:“当我回顾那些日子时,我毫不怀疑,上帝一直在指引着我们,不仅是在穿越那些雪原的时候,在渡过象岛与我们南乔治亚登岸地点之间暴风雨肆虐的海域时,上帝也一路相随。我知道,在南乔治亚岛的无名山脉和冰川上那 36 个小时漫长而费力的行军期间,我时常觉得同行的是四个人,而不是三个。当时我什么也没有和同伴说,但事后沃斯利告诉我:‘老大,我有种奇怪的感觉,好像行路的时候有另一个人跟着我们。’克林也承认有同样的感受。要想试图描述这样无形的东西,大家深感‘人类言辞的匮乏,凡人话语的粗陋’,但若是不提及这一贴近我们心灵的主体,关于这段旅程的记录将是有所缺憾的。”

这里的能指即主人公包括他同行的四个人,而主体则是这一贴近他们心灵的主体——当然,在这里是上帝。但主体无外乎就是在能指链中加入一个新的能指的可能性,这个让大家都有所感受的额外的人。

第一章·异化的镜子

原初自恋与继发自恋

最初,对婴儿来说,并没有可以与自我这一精神器官相提并论的统一体,后者只会非常缓慢地发展。弗洛伊德理论中的精神能量——力比多,它获得满足的第一种方式就是自淫,这就是说,身体器官本身具有某种愉悦感。当自我还没有形成时,这种愉悦感就是弗洛伊德眼中自恋的主要特征。由于前语言的婴儿主要以身体的形式和父母互动,因此原初自恋或者说最初的自淫,就是身体器官的愉悦感。

继发自恋是一种具有恢复意义或者保护性的自恋。不过,为了使这种自恋得以构成,我们可以假设,原初自恋有必要首先投注到后来形成的自我身上,再由自我投注到外部的对象或者他人身上。只有具有了自我,并将自我作为与外界的边界,个体才能把自恋的能量放置到外界。围绕婴儿器官的自淫部分的能量,现在可以投注到外界了,然而如果要摆脱原初自恋,自我必然有一部分不同的器官让自我对外界感兴趣。这一过程是通过自我理想而实现的。自我理想的建立,需要儿童的自我在特定的时候将父母对他的要求内化为自我的理想。因此,自我理想是他人界定的,透过这种经由他人话语的影响,自我可以把自身作为对象,获得一定的由自我发出去再返回的自恋能量,这就是继发的自恋。例如,当孩子在父母的鼓励下获得一张张奖状之后,他会通过挂在墙上的奖状而获得自满。

原初自恋是父母自恋的“复制”。“婴儿陛下”将实现“父母没有实现的欲望和梦想”,从而确保父母自己的永生。因此,原初自恋是完全自大、没有理由的,是父母传递的。

继发自恋则是一种具有恢复意义或者保护性的自恋。儿童会将父母对他的要求内化为自我理想,每当儿童达到了父母的要求,实现了自我理想,他就会从外界的肯定中获得自恋能量,这种自恋即为继发自恋,是他人说了算的,是自尊和力量的源泉。

一个人能否顺利地从原初自恋中构建出继发自恋,取决于他是否能发展出清晰的自我边界。

| 特征 | 弗洛伊德的自恋概念 | 拉康的自恋概念 |

|---|---|---|

| 原初自恋 | 阶段性: 婴儿早期,力比多全部内投自身,无客体。 | 结构性/形成性: 并非无客体,而是通过与外部完美形象(镜像)的认同来构建“自我(moi)”的最初异化过程。 自我从一开始就是自恋性的。 |

| 状态: 全能感、与世合一、自给自足。 | 状态: 追求想象中的完整性和统一性(理想我(Ideal-ego / moi idéal)),但实际上是异化的、不稳定的。 | |

| 继发自恋 | 阶段性/动力性: 力比多从客体撤回,再投注回自我。 | 结构性/关系性: “自我”形成后,进入象征界,寻求“大他者”的认可和爱,努力符合“自我理想(Ego-ideal / Idéal du moi)”。 它是主体与社会、语言、文化互动的持续过程。 |

| 原因: 客体挫折、丧失或病理退行。 | 原因: 主体对“大他者”的欲望,寻求被视为完整、被爱的对象,以弥补其内在的匮乏感。 | |

| 自我起源 | 自我先于客体关系,力比多向内投注。 | 自我(moi)通过镜像阶段的误认和异化而构建,它从一开始就是由外在形象所塑造的。 |

| 本质 | 力比多投注模式。 | 主体与形象、语言和大他者之间复杂的结构性关系。 自恋是主体自我构建和存在的基础性异化。 |

| 对治疗的启示 | 帮助病人将力比多重新投注到健康的客体关系。 | 帮助病人认识到“自我”的异化本质,不再执着于想象中的完美形象和对大他者的过度依赖,从而让“主体(je)”得以言说,面对其内在的匮乏和欲望,走向更真实的表达。 |

总而言之,拉康将弗洛伊德的自恋概念从力比多投注的“量”和“方向”的视角,提升到了主体在“想象界”和“象征界”中结构性建构和持续异化的层面。对于拉康而言,自恋不是一种病理状态,而是构成人类主体性本身的基础。 我们永远都在寻求一个我们永远无法真正达到的完整和统一的自我,并不断寻求外部的确认来维系这种想象。

互易现象:18 个月——3 岁的儿童

镜子阶段的三个时刻

时间:6——18 个月

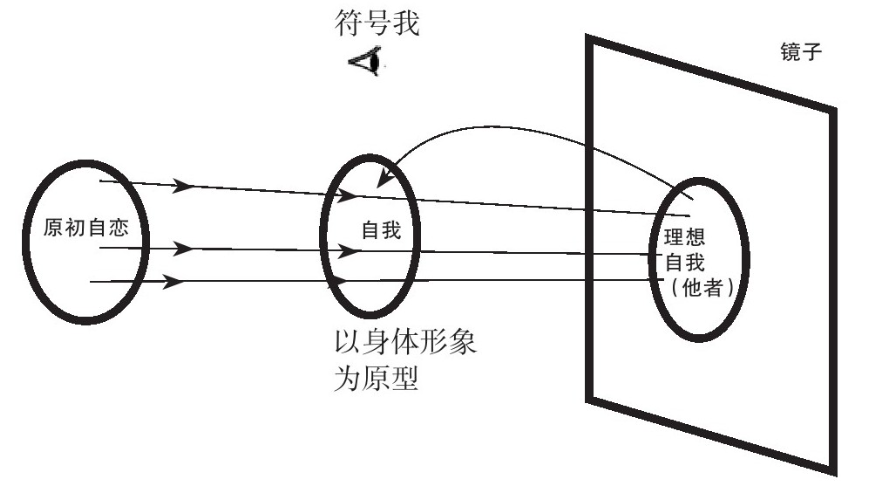

我们首先需要看到,拉康明显区分出了作为符号身份的“我”,以及在与他人认同的辩证关系中的客观化的“自我”。然而,自我的建构并非一蹴而就,而是一直处于辩证关系中,并且从未建构出一个封闭的自我,这个自我总在和他人的异化关系中重构着。为了说明这个复杂的过程,我们一般把镜子阶段分为三个时刻,每个时刻都涉及想象界精神机构的构成。

镜子阶段的第一个时刻清楚地揭示了儿童对想象世界中的各种形象的服从,也就是说,儿童的反应表明,他认为镜子所呈现的形象是真实的,或者至少是另一个人的形象。此后进入第二个时刻,这构成了认同过程中的决定性步骤:儿童发现镜子里的形象不是真实存在的个体,而只是一个虚幻的形象,而且,儿童的行为总体上表明他现在知道如何区分他者的形象和他者的现实。随后就进入第三个时刻,他会认出这个镜中的虚幻形象是他自己的形象。这确实是一个认同的过程,是对主体身份的逐步征服。对于拉康而言,如果事先没有符号身份的“我”,那么人类的孩子也会同动物一样,无法将镜像当成自己的,并且认为是自我的形象,也因此无法将镜子中的身体形象客体化为自我。所以,正是这个时刻促成了前两个时刻之间的辩证关系,即镜像到底是现实的还是非现实的。一方面,在第三个时刻,儿童确信镜面反射的是一个形象,而且最重要的是,他确信这个形象就是他自己。另一方面,在重新认识镜中形象的过程中,他能够将无法掌控的、分散的甚至支离破碎的身体感觉和运动觉,组合成一个统一的整体,作为他自己身体的再现。因此,身体形象是主体身份形成的结构性因素,因为正是通过这个形象,他获得了他的原初认同 ,形成了自我的原型(Urbild)。

在镜子阶段的第二时刻,前文提到的互易主义现象出现了,这一时刻,孩子能区分现实和形象,但是其他孩子的形象却会被当成是镜子中的自己的形象,这说明自我源自外部他者的形象。第三个时刻,镜子阶段完成,自我的原型建立起来。因此,拉康经常在提到自我建构这个问题时引用兰波(Jean Nicolas Arthur Rimbaud)的诗句**“我是个他者”。**

镜像的侵凌性

正是基于这两个前提条件(人类是早产儿,以及我们在幼年时会提前构建出镜像的自我),拉康发现,互易主义现象中展现的侵凌性是构成自我的关键。简单地说,拉康认为,对儿童来说,对自己的镜中虚像或对方形象的攻击,促进了这种认同的建构。由此产生的自我,总是建立在一个被体验为异化的他者形象上。

同动物不同,人类儿童在镜子阶段得以形成自我的原型,在于他从镜子中认出了“我的形象”,与此同时,符号化的语言的“我”的概念形成;并且,也因此与动物的幼崽不同,人类儿童对身体的掌控必须先由这个外在、虚幻的形象来先发地掌控,以获得原初自恋的投注。再者,因为母亲照料者的重要性,母亲的欲望也在这个照料过程中开始和儿童互动并且传递,而且由于兄弟姐妹的类似者的影响,互易主义现象通过争夺、侵凌性,助长了儿童主体欲望的最初构建:他者欲望的事物,变成我欲望的事物。侵凌性因此助长了自我和外界的边界区分,减轻了自我形象和他者形象相混同的程度,儿童也可以借此离开互易主义现象,最终完成镜子阶段的自我建构。

符号我、理想自我和自我

两种镜子

第一种镜子是身体图式,它是控制我们知觉和运动觉的大脑皮层,发挥着镜子般的功能,协调我们如何移动四肢,如何通过感官来感受这个世界。第一面镜子是我们每个人生来就具备的。

第二种镜子是我们幼年时的照料者,这面镜子反射出的是我们的自我形象,也就是说,自我形象是后天形成,并非与生俱来的,并且照料者的混乱会导致孩子自我形象建构的失败。

当母亲没有把爱和注意力放在孩子身上时,孩子心中痛与不被爱的体验,让他难以构建一个能够栖居其中的身体形象,进而造成身体形象的紊乱(比如身材高大的神父认为自己身形矮小),甚至身体形象的彻底扭曲(比如狼孩认同了母亲带来的威胁性的狼的形象,只会用“狼”来称呼自己)。

以下三小节的内容写的十分混乱,故略去